Почему дает сбои система обеспечения безопасности возводимых зданий и сооружений

По данным портала «Наука и безопасность», который, на основании данных СМИ, ведет мониторинг аварий зданий и сооружений, с 2002 по 2013 год в нашей стране произошел рост числа аварий (обрушений) почти в 10 раз (с 38 аварий в 2002 году до 365 аварий в 2013 году). При этом средняя доля аварий, произошедших на стадии строительства, составила 17%, что коррелирует с данными Госстроя России за 1999—2004 годы. Тенденция к значительному росту числа аварий зданий и сооружений (с 84 аварий в 2011 году до 228 аварий в 2014 году) также подтверждается результатами мониторинга Национального объединения строителей. Даже «в лихие 90-е» после взрывного роста аварийности в 1991—1994 годах мы имели общую тенденцию к снижению числа аварий на протяжении последующих 10 лет.

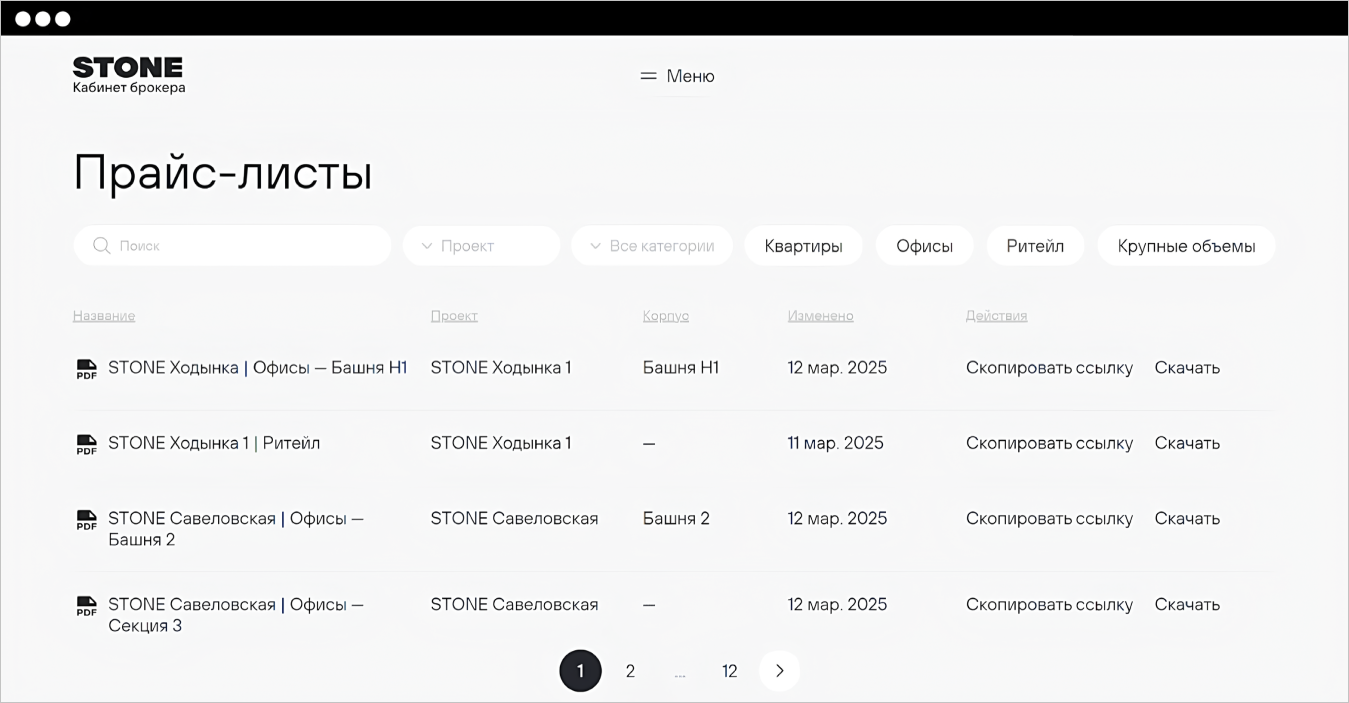

Фото: пресс-служба МЧС РФ

К обрушению зданий и сооружений могут также приводить пожары, возникающие на объектах. При этом пожары на эксплуатируемых объектах по своим последствиям могут оказываться намного трагичнее, чем обрушения конструкций зданий и сооружений, вызванные такими пожарами. По данным РИА Новости,[1] кемеровский пожар по числу жертв — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы). Вместе с тревожной тенденцией по росту аварийности обращает на себя внимание тот факт, что самые трагические по своим последствиям пожары в нашей стране произошли в последние десять лет.

Практика расследования аварий зданий и сооружений показывает, что безопасность здания или сооружения, в том числе пожарная, зависит от соблюдения нормативных требований при проектировании, строительстве (включая производство стройматериалов) и эксплуатации объекта. Нарушения (ошибки), допущенные на указанных стадиях жизненного цикла строительной продукции, можно отнести к основным факторам риска возникновения аварий. Попробуем разобраться, как в настоящее время контролируются указанные факторы риска.

В процессе проектирования, строительства зданий и сооружений контроль за соблюдением требований механической, пожарной и иной безопасности должен осуществляться организациями, которые проводят обязательную экспертизу проектной документации, а также органами государственного строительного надзора, которые подтверждают соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Контроль за производством строительных материалов не осуществляется органами государственного строительного надзора с 2005 года (ранее эти органы были вправе проводить проверки предприятий стройиндустрии при выявлении некачественных материалов в процессе строительства). На стадии эксплуатации объектов предусмотрен специализированный государственный пожарный надзор[2], как правило, со стороны МЧС России.

В 2007 году в нашей стране были образованы государственные органы единой экспертизы и строительного надзора, на которые возложили функции, ранее осуществляемые специализированными организациями. Идея реформы состояла в исключении дублирования контрольных функций со стороны различных органов в процессе проектирования и строительства объектов. В ходе государственной экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора стали осуществляться дополнительные виды надзора: экологический, пожарный, санитарно-эпидемиологический.

Формирование органов единой экспертизы и надзора в области строительства происходило по-разному. Органы государственной экспертизы были образованы в форме государственных автономных учреждений, которые финансировались за счет платы от проведения экспертизы и могли использовать поступающие денежные средства на привлечение специализированных экспертов. Поскольку такие органы являлись монополистами в своих регионах (один регион — одна экспертиза), то платы за проведение экспертизы хватало на содержание штата экспертов по пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Возложение дополнительных полномочий на органы государственного строительного надзора не всегда сопровождалось адекватным увеличением штатной численности этих органов (находятся на бюджетном финансировании) и привлечением профильных специалистов. Так, по данным проведенного общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства» анкетирования в 2012 году (через 5 лет после начала реформы) в 47 региональных органах государственного строительного надзора работало всего 222 специалиста, которые осуществляли функции по пожарному, экологическому и санитарно-эпидемиологическому надзору, а в 25 регионах из 47 на тот момент не набиралось даже 3 профильных специалистов на пожарный, экологический и санитарно-эпидемиологический надзор.

Следует отметить, что руководители органов государственного строительного надзора из 74 субъектов Российской Федерации еще в 2013 году в резолюции, составленной по результатам проведенной в г. Москве конференции (размещена на сайте цкс.рф), обратили внимание федеральной власти на этот факт, но какой-либо заинтересованности в решении проблемы со стороны федерального органа государственного строительного надзора (Ростехнадзор) не последовало. В резолюции конференции прямо говорилось о необходимости утверждения (актуализации) на федеральном уровне методических рекомендаций по определению штатной численности работников органов государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации. Указанный документ не утвержден Ростехнадзором до настоящего времени, хотя сделать это не так сложно и достаточно актуализировать методику, ранее разработанную Госархстройнадзором России.

Кроме проблем со штатной численностью, многие органы государственного строительного надзора обратили внимание на трудности с привлечением специализированных организаций для проведения экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и примененных строительных материалов. Далеко не во всех регионах страны имеются специализированные подведомственные организации, обеспечивающие проведение соответствующих испытаний, которые согласно п. 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. №54) могут назначаться при осуществлении государственного строительного надзора[3].

Без проведения таких испытаний, в том числе огневых, невозможно выявить факты использования при строительстве материалов, изделий и конструкций, которые не соответствуют требованиям безопасности, что особенно актуально в отсутствии государственного контроля за деятельностью предприятий стройиндустрии. Так, по данным подведомственного Мосгосстройнадзору ГБУ «Центр исследований, экспертиз и испытаний в строительстве» во время монтажа навесных фасадных систем, строителями может производиться подмена материалов на более дешевые, имеющие худшие показатели по горючести. При этом имелись факты значительного завышения группы горючести в представленных подрядчиком сертификатах пожарной безопасности – конкретный материал имел группу горючести Г1, а через какое-то время этот же материал по документам стал относится к группе НГ. Такого рода нарушения могут быть выявлены только посредством проведения органом государственного строительного надзора независимых испытаний, которые в настоящее время не в каждом регионе возможно провести из-за отсутствия необходимого финансирования на уровне субъекта Российской Федерации[4].

Фото: www.ntv.ru

Решение указанной проблемы можно было бы начать с установления в Положении об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации не только права, но и обязанности органа государственного строительного надзора в установленных случаях проводить независимые от участников строительства экспертизы, обследования, испытания выполненных работ и примененных строительных материалов (например, усиленном режиме надзора в рамках риск-ориентированного подхода). Такое решение Правительства Российской Федерации могло бы стимулировать региональные власти к решению проблемы материально-технического обеспечения органов строительного надзора.

Кроме того, необходимо переходить к серьезной ответственности должностных лиц строительных организаций (вплоть до дисквалификации) за правонарушения в области строительства. Административные штрафы, которые налагаются на организации не оказывают на нарушителей существенного влияния. А за некоторые правонарушения штрафы выглядят совсем смешными (например, ч. 5 ст. 9.5 КоАП). Так, с 2013 года органами государственного строительного надзора регулярно ставится вопрос о повышении штрафа за незаконную эксплуатацию объекта капитального строительства (без получения разрешения на ввод в эксплуатацию) с 20 тыс. руб. до 1 млн (с возможностью приостановления деятельности на 90 суток по решению суда). До настоящего времени проблема не решена и возникает вопрос — каким образом органы строительного надзора могут пресечь незаконную эксплуатацию объекта с помощью штрафа в 10—20 тыс. руб.?

К сожалению, описанные сложности в практической деятельности органов государственного строительного надзора по обеспечению безопасности возводимых объектов меркнут на фоне непродуманной реформы по передаче с 1 апреля 2012 года частным коммерческим структурам функций организаций единой государственной экспертизы проектной документации.

В результате реформы оказалось, что по объектам регионального уровня комплексную экспертизу проектной документации, в том числе оценку соответствия проектных решений требованиям механической, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, могут осуществлять организации (как правило, ООО), основной целью деятельности которых является извлечение прибыли. В штате таких организаций должно иметься не менее 5 экспертов, стаж работы которых в проектировании может составлять всего 5 лет. Реформой в стиле «рынок все отрегулирует» не были предусмотрены не только какие-либо инструменты контроля за качеством работы негосударственной экспертизы, но даже не ввели систему отчетности экспертных организаций.

До настоящего времени застройщик по большинству объектов жилищно-гражданского назначения (включая объекты массового пребывания людей) может подтвердить соответствие принятых проектных решений требованиям безопасности, в том числе пожарной, обратившись в любую из 500 коммерческих организаций негосударственной экспертизы. В дальнейшем проектные решения (включая вопросы обеспечения пожарной безопасности), одобренные положительным заключением такой экспертизы, практически невозможно оспорить в процессе строительства. Органы государственного строительного надзора в ходе строительства и перед вводом объекта в эксплуатацию обязаны проверять соответствие возводимого объекта решениям, заложенным в проектной документации (вне зависимости от правильности этих решений). Согласно ч. 10 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений разработанная по заданию застройщика проектная документация должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла такого объекта.

Органы регионального государственного строительного надзора неоднократно в резолюциях конференций ставили вопрос о наделении таких органов хотя бы правом оспаривания на начальном этапе строительства в досудебном (экспертная комиссия Минстроя России) или судебном порядке положительных заключений экспертизы проектной документации в отношении поднадзорных объектов. До настоящего времени проблема не решена, и правом на обжалование обладает только застройщик или технический заказчик, который явно не пойдет оспаривать положительное заключение экспертизы.

На эффективность государственного строительного надзора и осуществляемого в процессе эксплуатации государственного пожарного надзора отрицательным образом повлиял Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». После трагедии в Кемерово об этом можно говорить определенно. Так, по словам главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору,[5] первая плановая проверка сгоревшего в Кемерово торгового центра могла проводиться не раньше трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Но даже эта проверка в 2016 году не была проведена, поскольку представители собственника торгового центра представили документы об отнесении организации к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых плановые проверки запрещены статьей 26.1 указанного Федерального закона.

Проблема даже не в том, что собственник торгового центра как-то необоснованно был причислен к субъектам малого предпринимательства, а в порочности самой концепции закона №294-ФЗ, которая не учитывает специфики осуществления отдельных видов государственного надзора. Согласно указанному Федеральному закону проверки строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений органами государственного строительного и пожарного надзора на предмет соответствия таких объектов требованиям безопасности должны проводиться применительно к различным юридическим лицам, которые имеют отношение к строительству или эксплуатации объектов. Действует принцип: одна проверка — одно юридическое лицо. А если организаций, которые имеют отношение к строящемуся или эксплуатируемому объекту, много, то обеспечить проверку безопасности объекта в целом становится проблематично.

Специалисты неоднократно обращали внимание на то, что в рамках государственного строительного надзора проверяется строящийся объект капитального строительства, а не деятельность отдельных организаций (заказчика, генподрядчика, субподрядчиков), а значит, проверки должны проводиться в отношении проверяемых объектов, а не отдельных участников строительства. После трагедии в Кемерово аналогичную законодательную инициативу озвучило МЧС России в отношении процедуры осуществления государственного пожарного надзора на эксплуатируемых объектах.

Хочется надеяться, что после многочисленных случаев техногенных происшествий, в том числе сопряженных с гибелью людей, будут сделаны выводы и устранены искусственные преграды в работе государственных органов по обеспечению безопасности строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений. При правовом регулировании соответствующих общественных отношений должен соблюдаться принцип безусловного приоритета безопасности над любыми иными аспектами предпринимательской деятельности. Никакие прибыли предпринимателей в цивилизованном обществе не могут оплачиваться жизнями людей.

Николай МАЛЫШЕВ, генеральный директор общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства»

Николай Малышев

[1]https://ria.ru/incidents/20180401/1517713654.html.

[2]Федеральным законодательством в настоящее время не предусмотрен специализированный государственный надзор за механической безопасностью (прочностью, устойчивостью) зданий и сооружений в процессе их эксплуатации.

[3]Привлечение органом государственного строительного надзора сторонних лабораторий также требует соответствующего бюджетного финансирования, но является малоэффективным в силу длительности контрактных процедур с бюджетными средствами (к моменту окончания контрактных процедур проведение испытаний зачастую становится невозможным или неактуальным).

[4]Отсутствие бюджетных средств на проведение испытаний некоторые органы государственного строительного надзора вынуждены компенсировать посредством проведения испытаний за счет средств участников строительства, что в большинстве случаев является нарушением действующего законодательства.

[5]https://rg.ru/2018/04/01/reg-sibfo/enikeev-v-rf-nuzhno-vernut-provedenie-vnezapnyh-protivopozharnyh-rejdov.html